阅读:0

听报道

很少看电视剧的我,近来追了几部剧:《琅琊榜》《伪装者》《欢乐颂》,还有就是这一部改革开放四十年的献礼片《大江大河》。

《大江大河》描写了“文革”过后、改革初年三个男人与命运顽强抗争的故事:农村退役军人雷东宝带领乡亲包产到户,大学生宋运辉在国营化工厂技术改造中崭露头角,少年失怙的杨巡做个体户生意养活全家。从山上喂猪的勺子、切猪草的木头、锈刀,到雷东宝的粗布旧军装和白衬衫,电视剧每个细节都很逼真;更是由于阿耐的小说原著基础扎实,深刻地反映了那个伟大时代如何改变了草根和“贱民”的命运。

恢复高考后,宋运辉和姐姐宋运萍高考成绩都过线了,宋运辉还考了全县第一名,但因为“家庭出身不好”,政审迟迟通不过。在镇革委会大门前,宋运辉顶着毒辣的太阳,背了200多遍人民日报评论,终于感动了李主任。但慑于当时的政治压力,县里只批准宋家一个上大学名额。姐姐含泪签下放弃政审的保证书。宋运辉埋怨父亲的历史拖累了家庭,父亲无言以对,忧愤和愧疚之下喝了农药,急送医院抢救过来后,终于接到了儿子的大学录取通知书。这种绝处逢生、撕心裂肺的悲欢,只有过来人才能理解和体会。

个体户杨巡做生意失败,女朋友小凤被人夺走,自己被情敌踩在脚下,受到无情的奚落:“你识相的话,就让小凤走,过上好日子。其实,你就是个要饭的!你像个狗一样。”杨巡痛苦地趴在地上,无力起身。在剧末,个体户杨巡为买下电器市场而恳求雷东宝的大队做挂靠单位时,一番话吼出了那个年代普普通通的老百姓内心的期待和觉醒:“我就是为了多赚点钱,有错吗?你知道做生意的苦和累,你知道做生意做成后的那种成就感、那种自豪。难道为了自己有罪吗?你知道为什么我们个体户那么难吗?你知道社会上人怎么看我们吗?觉得我们自己出去挣钱是为了自己,一点都不光彩,这就是有罪的。我就是想赚更多的钱,想把自己的事业做大了,走到哪儿都受到尊重。那我们就不值得被尊重吗?我们做什么都不能被尊重吗?如果我们是黑了心赚的,没人认,我认了,我就想赚更多的钱,我想站着把钱挣了,我不想永远跪着,点头哈腰地挣钱,我想为了我妈、我弟弟妹妹,大家伙,堂堂正正地把钱挣了,这有错吗?大家伙可以为自己,有尊严地、拼命地活着,这不行吗?这不是很好吗?”

长期生活在高度集中的计划经济体制下,物质匮乏、精神压抑,连读书、工作、结婚和出行住宿都需要单位提供证明的中国人,发出了渴望自由和尊严的吼声,令人动容。

有趣的是,《大江大河》里有诸多人民日报元素。宋运辉争取上大学的权利,背诵了200遍人民日报社论;在大学政治课上给全班同学念《人民日报》;给未来的姐夫雷东宝介绍人民日报上各地农村承包制的做法。在“文革”刚刚结束、乍暖还寒的时候,人民日报倾听和反映人民的呼声和大胆创造,追随邓小平、胡耀邦等务实开明的领导人,有力地推动了全国平反冤假错案和农村承包、城市私营经济、国企改革的历史大潮。

1979年十一届四中全会为人民公社体制松绑,写上了著名的“可以”、“可以”、“也可以”:“可以按定额记工分,可以按时记工分加评议,也可以在生产队统一核算和分配的前提下,包工到作业组,联系产量计算劳动报酬,实行超产奖励。”在当时的政治理念和权力格局下,授权修改文件的新任政治局委员紫阳尽了最大努力,把过去强硬的“不许”改成了温和的“不要”:“除某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户外,也不要包产到户。”

“不要”还允许某些例外,这就为农村改革挤开了一道门缝,使过去完全不合法的包产到户变为可允许、可接受。人民日报就从这道门缝中看到了机会,与基层干部和农民一道,合力把这道门缝越挤越大,一步步为“包产到户”正名,最终登堂入室。中央文件仅限边远山区才能包产到户的政策防线很快被冲破。各地农民在三中全会精神鼓舞下,都自发搞起了包产到户。消息传到人民日报农村部,从安徽、四川、内蒙,到广东、云南、贵州,不论是边远地区还是沿海地区,只要包产到户能让农民不再挨饿,帮他们脱贫致富,党报均给予正面评价。

在党内价值取向不一、政策边界不清的情况下,人民日报遵循三中全会精神,把农民偷偷摸摸的改革尝试拿到桌面上来吆喝,热情洋溢地向全国其他地方推销。记者许仲英1979年春天去江浙农村采访。在黄岩县,一位五十来岁的大队支书隐约透露农民合计着还要搞50年代尝试过的包产到组,就是不知道中央准不准。许仲英当即以党报记者的身份打气说:“现在不是过去了,中央讲了实践是检验真理的标准,只要能增产,群众又愿意干,是不会有人批判你的。”

大队支书听了,眼神一亮,精光四射,当即约请记者秋后再来大队看看包产能不能增产。许仲英前脚回到北京,浙江省委后脚就把人民日报告到了中央。省委常委会想必对毛泽东当年狠批“黑暗风”“单干风”心有余悸,有人抱怨:“人民日报的老许在黄岩说可以搞,结果那里搞起来了。我们叫黄岩纠正不好,不叫纠正也不好。”

1984年许仲英再访浙江,省委书记当面表示了歉意:5年前人民日报记者的黄岩讲话是对的,符合中央精神;当时省委受“左”的指导思想影响,对待群众要求实行联产承包责任制的态度是不对的。省委负责人已经在党代会上做了自我批评。

1957年的“反右”,让整整一代知识分子中的敢言者蒙冤落难。在中组部部长胡耀邦争取下,1978年中央55号文件开了一道口子:“凡不应划右派而被错划了的,应实事求是地予以改正……”从1979年1月2日起,人民日报陆续发表中央党校、最高人民法院、公安部、上海市、北京市等中央机关和地方“改正”错划“右派”的消息,循循善诱解除人们的思想顾虑:

公安部:63名“右派”全部改正;派专人到该部“右派”流放地青海省,当面宣布改正结论,对经济困难的给予补助;根据“右派”本人提出的名单,发函亲属所在单位,消除影响。对当年给本部门的领导提意见,改正结论就写上“没有右派言论”;对说过一些错话,但不是从根本上反党反社会主义的,结论就写为“不是右派言论”;对确有类似“右派”言论而当时很快作了深刻检查的,结论就写为“有错误,但不应定为右派分子”。

中央党校:97名“右派”已改正93人。梳理出“反右运动”的几条认识误区,即把说了几句错话,属于认识方面的问题的事,说成是反党反社会主义;把几个人在一起的自由议论,说成是反党小集团;把正常的批评,说成是向党进攻;把向党交心、检查自己的错误思想,说成是恶毒攻击,思想反动;把在理论问题研究中的不同见解,说成是反对马列主义、毛泽东思想;把向中央领导同志提出批评意见,说成是攻击中央领导,并把这些作为划右派的依据。

上海市:总结了错划“右派”的深刻教训,如把对市委领导人和对本单位领导人提出的批评,说成是“攻击党的领导”;把对执行政策中的问题的批评,说成是“否定党的政治运动”,“攻击党的方针政策”;把执行上级的指示(给党提意见),说成是“煽风点火”,“发动右派向党进攻”、“污蔑党的领导”;把对爱人被划为右派或反党分子不服,向组织提出申诉,说成是“丧失立场”,“包庇”、“支持”右派向党进攻。

民盟:有1/3的中央委员和候补中央委员、1/5的成员被划为“右派”,“扩大化”比较严重,现绝大多数得到改正,包括1957年著名的6月6日座谈会上“六教授”。

广东省:坚持有错必纠的方针,不论本人是否提出申诉,连已经移居国外和港澳的错划“右派”也坚决予以改正。

据戴煌《胡耀邦与平反冤假错案》一书记载,有些省市负责人看到人民日报大张旗鼓的报道,感到太突然,纷纷给报社打电话探问是怎么回事。胡绩伟一一回答说:“专政机关和中央党校的‘右派’都平了,别处的‘右派’更该平。”

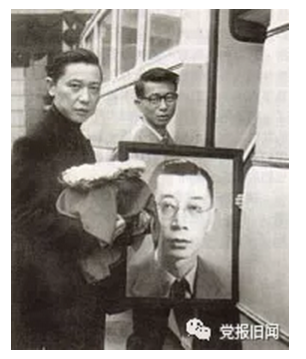

(傅雷夫妇被打成右派,1966年双双自尽,“文革”后儿子傅聪、傅敏抱着父亲遗像参加傅雷追悼会)

人民日报为“右派”“改正”工作发表本报评论员文章《共产党人应有的品质和气魄》,针对党内普遍存在的思想疑虑,严正指出:“对于确属错划为右派的人,尽管事隔多年,也要实事求是地予以改正,这完全符合党的原则,符合党的政策。”“如果认为‘过去的问题过去算了,只要摘掉帽子,安排工作,就行了’,这不是郑重的态度,是对革命同志政治上的不负责任……”

胡耀邦为“右派”争取到的,是一个暧昧的“改正”,对于“反右运动”是抽象肯定下的具体否定。但到底能在多大范围内进行“改正”,是一种模糊操作。人民日报理解耀邦的苦衷,向全党呼吁尽可能扩大“改正”的范围:“划错了多少,就改正多少,决不应划框框、定调子和按什么比例。”党报公开批评有的地方和部门希望上级规定改正的比例数字,实际上是在鼓励各地、各部门大胆突破“比例”。人民日报把能否为尽可能多“负屈”的“右派”“改正”提升到党性的高度,恳切陈词:“我们决不能让错误的东西继续保存下去。见错不纠,不是共产党人应有的品质。共产党人是靠实事求是吃饭的,我们应当有敢于坚持真理,敢于修正错误的无产阶级气魄。”

人民日报还一再以中央机关报的权威向全党担保,“改正”不会“否定反右派斗争的成绩”,将来不会被扣上“为右派翻案”、“右倾”、“一风吹”的帽子,有关部门不必“犹犹豫豫,摇摇晃晃”。为防止“改正”后整人恶习死灰复燃,记者、后来张铭清撰写短评《怎样看待“改正右派”》,批评有些同志使用“改正右派”这个标签,是一种政治上的继续歧视:“本不该划为右派,改了就完了,何必留下这个使人不痛快的特殊名词呢?问题是至今还有不能正确对待这些同志之事,提到时不得不以此名之,但愿到此为止才好。”

据戴煌记载,按照过去的统计口径,全国被戴上“右派”帽子的约45万人。当被“改正”的“右派”人数突破50万大关时,有人慌了:“这怎么办?太多了。”胡耀邦说:“当年猛抓‘右派’的时候怎么不嫌多?”

有胡耀邦明里暗地鼓励,有人民日报背书,各地、各部门最后实际“改正”“右派”55万多人,占全国“右派”总数的99.98%!

《大江大河》导演说:“我们对改革要有敬畏之心。”改革开放进入第41个年头。改革前,国民经济面临崩溃的边缘,如今成为世界第二大经济体。但改革给一代人铭心刻骨的记忆,绝不仅仅在物质生活的改善,而是比今天的“获得感”更震撼心灵的“解放感”。“知青”作家肖复兴说得好:“改革的根本目的不是恢复人的尊严吗?使人的基本权利从某种禁锢中解放出来吗?然而,人们都在说:改革就是为了富起来。”

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中提出,“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。我想,这就是共产党人的初心。

(1979年首都机场出现裸体少女油画《泼水节——生命的赞歌》)

文章原载于“党报旧闻”微信公众号(2019年1月27日)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号